13 июня 1969 года

Казанский университет

По вершине узкого километрового холма протянулась улица Чернышевского.

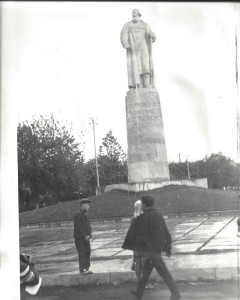

Кончается она белым университетским зданием прекрасной русской классической архитектуры. Сверху написано золотыми буквами: «Имени В.И. Ульянова-Ленина». У входа – памятная доска, текст которой гласит: «Здесь учился Владимир Ильич Ульянов-Ленин в 1887 году». Против главного корпуса, на небольшой площади, 21 ноября 1954 года ко дню 150-летнего юбилея университета воздвигнут памятник В. И. Ленину.

Владимир Ильич изображён здесь юным студентом, с открытым вдохновенным лицом.

Дежурный командир Джусанов Борис.

14 июня 1969 года

Утром во время завтрака мы проплывали город Свияжск, который расположен на живописном берегу реки Свияж. Нам рассказали, что жители этого города переплывают на другой берег на пароме и на лодках.

В два часа дня наш пароход подошёл к пристани Елабуга. На этой пристани мы наблюдали, как моряки нашего парохода грузили ткань.

Потом мы проплыли реку Белую. В этом месте река Белая влилась в реку Каму. Интересно, что река в этом месте по цвету начинает резко делиться, на светлую и тёмную, как будто ножом разрезали воду. Это происходит оттого, что Белая несёт с собой глину, и окрашена светлее, а Кама отталкивает своим течением эту воду. Вот и получается резкая линия в реке.

В пять часов вечера наш пароход подплыл к танкеру и стал заправляться мазутом. А в шесть часов вечера мы уже проплывали Дербешку – последнюю остановку-пристань Татарской автономной республики.

На берегах нового Камского моря скоро вырастет порт «Набережные Челны». Возникнет 11 крупных пристаней: Тихие Горы, Голюшурма, Чеканда, Каракулино, Николо-Берёзовка, Тарасово, Мензелинск и другие.

В грузопотоках, формирующихся на Нижней Каме, большое место будет занимать нефть, добываемая на промыслах Урало-Волжского района. Новые суда на подводных крыльях будут обслуживать пассажирские трассы Пермь – Соликамск, Пермь – Набережные Челны – Казань. Появятся они и на трассе, которая свяжет молодой город области Чайковский с Набережными Челнами.

Дежурный командир: Гореликова Наташа,

Дежурные: Амелин Юра, Королёва Марина.

15 июня 1969 года, воскресенье.

Утром проснулись, встали и увидели, что наш пароход заходит в шлюз. За пароходом закрылись ворота, и мы начали шлюзоваться. Пока нас шлюзовали, боцман написал на стенке насоса шлюза: п/х «Севастополь» — 15 июня 1969 года. Этой надписью боцман оставил в шлюзе память о нашем пароходе. Шлюз был очень большой и высокий. Стены его достигали до 22-х метров.

После того, как мы выплыли из шлюза, наш пароход подошёл к городу Чайковскому. Город Чайковский назван именем великого русского композитора П.И. Чайковского, жившего в этих краях.

Во время обеда наш пароход подошёл к станции Елово, но на эту станцию мы не успели сходить. А во время тихого часа наш пароход подошёл к пристани с интересным названием «Оса».

Потом мы пошли загорать.

Из разговоров со взрослыми мы узнали, что в Перми, куда мы держим путь, время на два часа вперёд. Если в Москве 8 часов утра, то в Перми уже 10 часов.

Во время ужина пошёл небольшой дождь, но светило солнце. Справа и слева от парохода тянулись затопленные леса. Лена Ибатуллина вдруг позвала всех нас и закричала: «Ребята, радуга!». Под воротами радуги стояли высохшие, затопленные берёзы. Кто-то из взрослых сказал, что они кажутся «осиротевшими вдовушками». Мы стояли как зачарованные. Это было красиво и немножко жутко.

После ужина в салоне мы приняли участие в викторине. А после «Летучки» пошли спать.

Проехали станции: Оханск, Оса, Частые, Елово, Чайковский, Сарапул, Камбарка.

Дежурные: Азаров Серёжа, Догадина Вера.

16 июня 1969 год

Пермь

В шесть часов утра наш пароход подошёл к главному городу нашего путешествия. Все ребята встали, оделись, умылись и заправили свои постели. Когда все были готовы, мы вышли на берег. Начиналась другая жизнь путешествия, и к ней надо было приспособиться. Подошли к первому на нашем пути троллейбусу и спросили у водителя как нам добраться до центра и где можно позавтракать. Водитель ответил, что троллейбус как раз идёт к центру города, и там же находится хорошая столовая «Юность», где можно позавтракать. Сели в троллейбус и поехали. Сошли на улице Ленина.

Вошли в столовую, вымыли руки и встали в очередь к раздаточному столу, а когда получили еду, сели за столы. Поскольку с парохода у нас в сумках лежали дополнительно сухие пайки, завтрак получился питательным и вкусным. Позавтракав, мы вышли на улицу.

Руководители сказали, что мы пойдём в кинотеатр на фильм «Место встречи — Женева». Но до начала фильма оставалось много времени, и чтобы это время быстро прошло, все решили пойти в зоосад.

Подойдя к первой клетке, ребята увидели песца. Он был белый и пушистый. В следующей клетке сидел барсук. Потом мы подошли к клетке, где сидели зайцы-беляки и белки. Наташа Гореликова дала белочкам орехи. В зоосаде в одном из вольеров мы увидели льва и собаку, которые дружно отдыхали бок о бок. Мы сумели увидеть орла-бородача и других птиц и зверей. Ещё мы видели двух белых медведей. Один из них купался, а другой доедал кусок свёклы.

Потом мы подошли к клетке, где плавали нерпы. Мама-нерпа всё время вылезала из воды, чтобы погреться на солнышке, и хлопала плавниками по бокам. Это было очень смешно.

Когда осмотрели клетки со зверями, пошли в обезьянник. Все животные здесь были заняты сами собой. Мы увидели обезьянку макаку-резус. Чернолицый сбрасывал со своей полки хлеб, а маленькая обезьянка Капуцин смешно ела маленькое яблоко. Зелёная мартышка играла с куклой, шимпанзе лежала в своей кроватке и играла с мячиком. Бабуин танцевал вальс.

На стене мы увидели рисунки, где были изображены люди-обезьяны. Питекантроп, который жил много веков назад и рос до 170 см. Кроманьонец был более похож на человека, и вырос до 180 см.

После посещения зоосада и просмотра кинофильма, все собрались на улице, и подошли к киоску, где купили пермские газеты. А потом направились в пермский ЦУМ. Нам разрешили походить по магазину, и мы поглазели на местные товары. А потом направились в музей.

В городском музее мы увидели бюст Славянского изобретателя электросварки.

Первый зал был посвящён гражданской войне. В следующем зале – памятная доска в честь первой электротурбины на Павловском заводе.

Мы увидели военную форму генерал-майора Бурмасова. Здесь же была форма немецких солдат, немецкий автомат, ордена и немецкие знаки отличия.

В зале был макет с изображением канонерской лодки «Ваня — коммунист». В одном из залов мы увидели судейское кресло из пермской судебной палаты и костюм сибирского шамана.

В зале природы нас поразил скелет мамонта. Там же мы увидели череп ископаемого быка.

Приехав на пристань, где должен был стоять наш пароход, мы вдруг увидели, что он не стоит, а отходит от берега. Как мы испугались. Неужели мы опоздали, и пароход ушёл в Москву без нас? А как же мы? Мы стали кричать и махать руками. Вот мы, мы вернулись! Возьмите нас!!!

Оказалось, пароход просто совершал разворот. Вскоре он снова подошёл к причалу, и мы, довольные и счастливые, взошли на борт.

Вечером мы отмечали день рождения Марины Королёвой. Ели пирожные и мармелад. Потом Марина играла, а все ребята танцевали.

На вечернем отчете была вынесена благодарность всем ребятам и дежурному командиру за отличное поведение на экскурсиях в городе Перми. В этот день мы проезжали станции: Закамск, Краснокамск.

Дежурные: Догадина Вера, Голощапов Юра.

17 июня 1969 года

Проехали мимо станции: Оханск, Оса, Частые, Елово, Чайковский, Сарапул, Комбарка, Николо-Берёзовка, Каракулино.

Утром все ребята встали, оделись, убрали кровати, позавтракали и пошли на верхнюю палубу. В это время наш пароход подошёл к пристани Елово.

Когда мы сошли с парохода, мальчики стали играть в футбол, а девочки – в салки. После игр мы вернулись на пароход и расположились в салоне. Кто-то из нас стал играть в домино, а Марина Королёва учила девочек играть на пианино. За игрой мы заметили, что пароход подошёл к пристани города Чайковский, названного в честь великого русского композитора, родившегося в Прикамье, в городе Воткинске. В городе Чайковский скоро вступят в строй комбинат шёлковых тканей и завод синтетического каучука.

Оказывается, в городе на летних каникулах, старшие школьники устраиваются на работу.

На станции Комбарка наш пароход заправлялся углём.

На вечернем отчёте было сделано замечание двум девочкам – Лене и Ире. Одна из них забыла о своих обязанностях, а другая плохо отнеслась к сохранности общего ключа. После ужина все пошли спать, так закончился этот день.

Дежурный командир Джусанов Борис.

18 июня 1969 года

Утром мы как всегда встали в половине восьмого. Все умылись, оделись, заправили свои постели. Как всегда за окном, по берегам реки, проплывали хвойные или смешанные леса. Все эти леса, и даже некоторые деревушки, располагались на склонах гор. Это очень красиво. Даже приехав в Москву, мы вспоминали эти места. Оказалось, всё это остаётся в памяти. Ровно в 8 часов утра дежурные пошли накрывать в столовую.

После завтрака мы остановились на пристани «Красный ключ». Многие ребята сразу вышли на улицу. Рядом с пристанью на горе «бил ключ», по названию которого и названа эта пристань. У местных жителей мы узнали, что эта земля принадлежала помещику Стихееву. А ключ тогда назывался Святым. Стихееву принадлежало несколько пароходов. На них он разъезжал по рекам в разные города и там торговал хлебом. При советской власти дачу Стихеева заняли рабочие. Сейчас на этой территории находится дом отдыха, а пристань стала называться «Красный ключ».

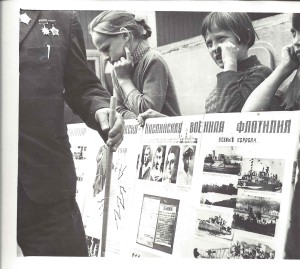

Через некоторое время мы остановились на пристани Соколки. Здесь мы успели сходить на корабль, в котором сейчас находится музей «Волгарь – доброволец».

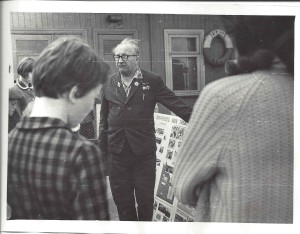

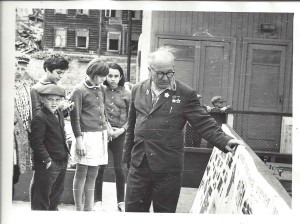

Этот корабль участвовал в боях в годы гражданской войны против белогвардейцев. Экскурсию по кораблю провёл Лавров Николай Андреевич.

Он рассказал, как была организована Волжская флотилия, о том, как жестоко расправлялись белогвардейцы с нашими военнопленными.

Мы прошли по улицам города, но ничего необычного там не увидели. И пошли к пристани. Девочки стали играть в мяч, а мальчики пошли удить рыбу. Вдруг наш мячик упал у девочек в реку. Мы все подумали, что мячик так и останется в реке, но один местный мальчик достал его нам. Потом мы пошли на пароход и поплыли дальше. Когда все поужинали, отправились на «летучку». После «летучки» некоторые ребята ещё погуляли по палубам, а после прогулки все крепко уснули. Так закончился ещё один день.

Пристани: Красный ключ, Берсут, Камские Поляны, Соколки.

Дежурные: Морозова Таня, Гореликова Наташа.

19 июня 1969 года

Утро прошло как всегда организованно. Во время завтрака мы проезжали город Волжск. После завтрака наш пароход остановился на пристани «Козловка». Стояли пять минут. Когда пароход отошёл от пристани, все ребята пошли на верхнюю палубу. Там они читали и играли.

В 12 – 30 мы подошли к пристани «Маршенский». В Маршенском Посаде стояли 20 минут. Мы вышли на берег. На берегу у Раисы Ивановны случайно упала в воду линза от фотоаппарата.

После обеда наш пароход причалил к городу Чебоксары. В Чебоксарах мы пошли на экскурсию. Экскурсия была очень интересная. Всем ребятам понравилась. После экскурсии у нас был тихий час. Когда все ребята проснулись, дежурные стали накрывать полдник, а после полдника мы пошли на экскурсию в машинное отделение нашего парохода. Старший механик рассказал нам много интересного.

Далее мы остановились в городе Космодемьянске. На наш вопрос что интересного в этом городе, местные жители ответили, что у них в самом центре города есть кладбище.

В 16-45 наш пароход подошёл к городу Лысково. Лысково находится в центральной части Горьковской области, против устья сплавной реки Керженец, на выходах к Волге обширного сельскохозяйственного лесостепного Правобережья. Город расположен на слегка всхолмленной луговой террасе между двух гор – Оленьей и Лысой, по названию одной из которых и получил он своё название.

Вечером пароход подошёл к пристани Юрино и наши матросы начали грузить на пароход валенки. Дождавшись окончания погрузки, все пошли спать.

К сожалению, опять отличилась Лена, уйдя без спроса на вторую палубу.

Пристани: Лысково, Бармино, Каменка, Разнежье, Васильсурск, Юрино, Космодемьянск, Чебоксары.

20 июня 1969 года

Вот и наступил одиннадцатый день нашей поездки на пароходе. Погода хорошая, поэтому, когда мы позавтракали, пошли на верхнюю палубу загорать. В 10- 10 наш пароход подошел к городу Горький. В Горьком мы посетили музей «Домик Каширина». Домик Каширина расположился на высоком берегу Волги. Под окнами домика старинный палисадник, выращенный не для украшения, а для того, чтобы завистливые соседи не заглядывали в окна.

Домик по старинному обычаю плотно обшит ножевым тёсом и покрашен. Там и тут по тесовой обшивке чернеют шляпки кованых гвоздей. У забора лежит большой деревянный крест, напоминающий о печальном событии в семье Кашириных.

Мы вошли в помещение домика. Первая комната была комнатой Михаила Каширина, дяди Алёши Пешкова. В комнате Михаила мы увидели лишь комод и зеркало. Главное место в ней занимают фотографии Каширина и хозяев, у которых работал Алёша, когда он был «в людях», а также документы, книги и другие материалы о судьбе Алёши Пешкова, ставшего впоследствии знаменитым русским писателем Алексеем Максимовичем Горьким.

Второй комнатой являлась кухня. Вся основная жизнь в доме Кашириных протекала в кухне. Кухня, по устройству, является старинной русской избой.

«Домик Каширина» — это памятник старого быта.

21 июня 1969 года

Утром после завтрака мы все пошли в салон писать свои отчёты, сообщения и отзывы о посещённых городах.

В 11 часов 30 минут наш пароход подошёл к городу Костроме. Мы сошли на берег и решили поехать в Ипатьевский монастырь. Осмотрев монастырь, мы побывали в доме-музее Ершовых.

Против входной двери в дом на нижней площадке крыльца расположена дверь в амбарец летней избы. В центре амбарца – погреб для хранения овощей, а вдоль стен амбарца ставились колоды – ульи, маслобойки. Сени – мост служили местом хранения орудий труда, а летом здесь и спали. Из сеней вправо – дверь в зимнюю избу, влево – в летнюю, прямо – во двор. Двор дома не сохранился.

В доме стоит большая русская печь. К печи примыкают полати на воронцах-балках. Полати расположены над входом в избу. Печь от избы отгорожена перегородкой, за которой находится кухня. Вдоль стен стоят лавки. Вверху – полки, на которые ставили коробки с рукоделием. Семьи обычно были большими, поэтому для сна использовались печь, полати и лавки.

Семья Ершовых считалась зажиточной семьёй среди крестьян деревни Портюк, принадлежавшей графу Толстому. Ершовы были доверенными людьми графа, жили свободнее основной массы крепостных крестьян и занимались плотницким делом. Осмотрев Ипатьевский монастырь, мы направились к автобусу. Когда автобус подошёл, сели и поехали к пристани, где стоял наш пароход.

Следующая остановка – город Ярославль. Когда сошли на берег, отправились к Кремлю. Походили по территории Кремля и по набережным города.

Потом сходили на пляж и, не смотря на то, что была не очень хорошая погода, некоторые ребята босиком прогулялись по песочку. Так как мы были все легко одеты, то скоро замёрзли и пошли на свой пароход.

Вечером мы справляли день рождения Тани Гераськиной. Все ребята поздравили Таню и подарили ей коробку конфет. Потом были танцы. После танцев все пошли спать и быстро уснули.

Было небольшое замечание Марине за несерьёзное отношение к нашему поручению.

Дежурный командир – Рухман Ира

Дежурные – Королёва Марина, Догадина Вера

Состав участников | Первые дни | Продолжение похода | Окончание похода